前一天的冬雨嚴寒

彷彿是預告著

春天來了

潘麗水出生於民國3年,台南市人。其父潘春源為當時知名的民俗畫師,師承粵系水墨畫師呂璧松,與陳玉峰有同門師兄弟之關係。潘麗水從小隨父習畫,以 水墨為主,尤其是人物畫更是得其真傳。第二次世界大戰期間,因日本總督實施皇民化政策,間接影響宗教活動,寺廟彩繪需求相對減少,曾使潘麗水不得不暫行封 筆,轉兼新興的廣告看板繪製工作。

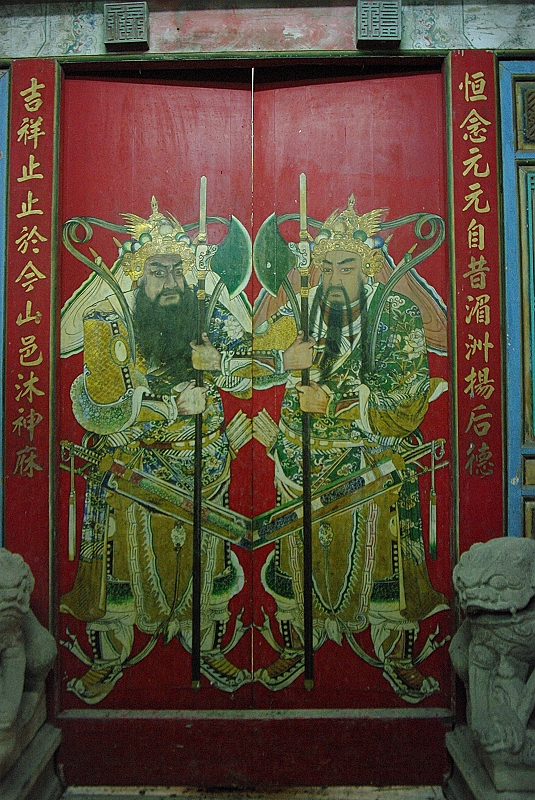

台灣光復後,中央政府播遷來台(民國38年),代表中原文化的北派建築彩繪類型,深深衝擊台灣傳統建築彩繪風格。潘麗水此時以兼融 南北畫風,在木造構彩繪運用北式圖案簡約造形,而門神改轉漢朝衣冠人物,神韻生動,眼神靈活,鬚髮飄逸,並在壁堵上細描精繪故事人物,無論筆觸,線條或用 色都有獨到之處,於是廣受各地槷廟的重視,不但開始南北奔波作畫,亦為自己奠下傳統彩繪師皂不朽地位。

綜觀潘麗水青壯年以後的作品,不難發現台南市府城隍廟、北極殿、法華寺、南鯤鯓代天府、學甲慈濟宮、高雄三鳳宮和台北大龍峒保安宮,都是。一生絕藝的典型,也可說是個人一生成就的結晶。尤其是台北大龍峒保安宮正殿的牆堵大面壁畫,更可視為麗水師眾多作品中的經典之作。

潘麗水於民國82年榮獲教育部民族藝師薪傳獎,成為台灣傳統彩繪上,第一位獲此殊榮的彩繪藝師。府城三分之二以上的廟畫均是出看其手。潘氏畫作中最出色的部分是門神,特別講究門神的眼神,觀者無論站什麼位置,都能和門神威嚴的目光交會。

本名陳延祿,人稱「祿仔師」、「祿仔仙」或「陳畫師」。陳玉峰從小就對繪畫有濃厚的興趣。十餘歲時,正式拜來自汕頭的民俗畫師呂璧松為師,打下民俗 畫深厚的基礎,尤其盡得呂氏人物真傳。後來,又赴大陸汕頭拜何金龍為師,研習國畫的傳統畫法,另一方面,也使他有機會與大陸彩繪匠師互相切磋,廣增見聞。

一九二五年,陳玉峰和潮汕籍的彩匠師攜手共繪澎湖天后宮,任主繪三川門的重任,對這一位年26方歲的年輕藝師來說,可謂難得的殊 榮。隨後,他開始承接各地寺廟的彩繪工程。從民國14至53年這創作高峰期,他的作品遍及全省和外島,重要的代表作包括:嘉義城廟,台北艋舺清水祖師廟、 高雄左營慈濟宮、及台南大天后宮、陳德聚堂等。

台灣氣候潮濕,廟宇也經常翻修比富,使得目前陳玉峰留存於傳統建築的彩繪作品並不多,台南、大天后宮和陳德聚堂是兩大欣賞重點。大天后宮共有16幅陳玉峰壁堵綵繪,包括三川門6幅、廡廊2幅、拜殿2幅、正殿5幅及後殿1幅、先後完成於民國32年和45年。

今日所見者,為民國65年及69年,分別由陳壽彝和丁清石依原圖重繪或仿繪。在府城的畫師界中,足以與潘家相提並論的,只有陳玉峰家族陳氏的人物畫,造型溫文儒雅、臉部飽滿豐潤。

陳德聚堂4幅壁堵彩繪是陳玉峰晚年的代表作,完成於民國50年,設色典雅,技法成熟精湛,是目前保存最完整的作品。從陳玉峰彩繪落 款的文字中,可以看出他的書法有鄭板橋之風其筆法、筆意、筆勢有書家的水準。而他的彩繪用筆抑揚頓挫較明顯,筆觸轉折有致,可能也與他工書法有關。

陳玉峰生前授徒多人,其中包括其子陳壽彝和其甥蔡草如,皆得其繪事精髓,當陳氏民國53年因肝疾病逝,享年65歲,以後南台灣彩繪陳派衣缽就正式由陳壽彝、蔡草如繼承。

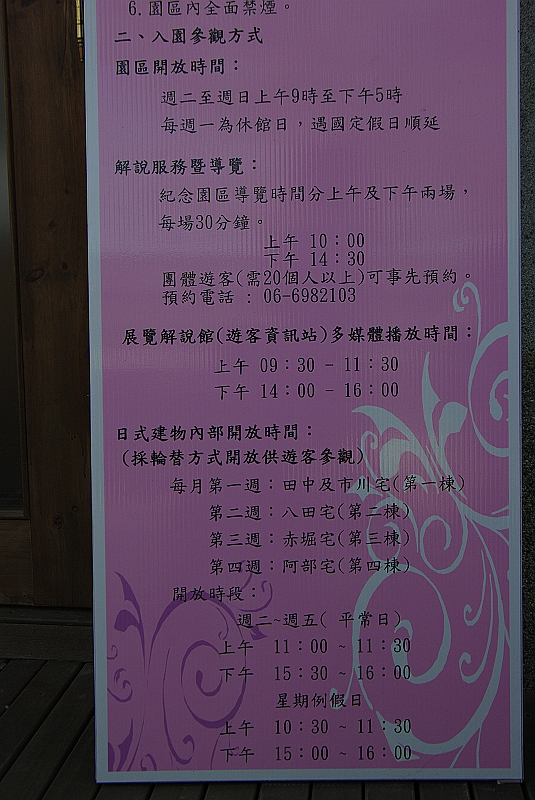

位在烏山頭水庫旁的「八田與一紀念園區」,原為日治時期嘉南農田水利會前身「公共埤官佃溪埤圳組合」的員工宿舍,八田與一技師於1922年任烏山頭出張所所長,在烏山頭宿舍完工後舉家遷入。

八田技師與工程團隊在此居住生活,戰後成為水利會課長級居住的宿舍,這裡的老建築荒廢了很長的歲月,沒有一棟木造房舍是完整的,殘破傾毀於荒郊蔓草之中。負責修復工作的憲二老師認為,要重視台灣珍貴的歷史紀錄,而修復八田園區最困難的地方,是木構造技術與傳達,因此遠赴日本石川縣金澤市考據,修建階段引進日本傳統木匠技術。

當時宿舍群形式有獨棟型、 雙拼型、四連棟與八連棟型式,全區共計有68棟建物,可供234戶人家使用。建設當時因需短時間內提供大量房舍,在建築工法施作「太鼓落」省略工法,將原木作兩面或三面切削用以取代角材,以求縮短工期,唯僅技法熟練之木匠才能施作,也是臺灣日式建築中罕見的技術。

日治時期主要負責管理台南地區山林的部門-台南山林事務所

日本明治35年(1902年),台灣總督府殖產部成立林務課,來管理台灣的林業與森林。並且在日本大正14年(1925年)於台南市成立了樹苗養成 所,開啟台南的林木培育工作。而到了日本昭和6年(1942年)時,樹苗養成所與曾文溪森林治水所合併,便成了「台南山林事務所」,由於1943年,正值 太平洋戰爭爆發的時期,日本人當時為了精簡行政機構,乃裁撤各地營林所,改組為9個山林事務所,職司治山、造林、保林及林產處分等綜合業務,「台南山林事 務所」的名稱,於此時乃正式出現。

「台南山林事務所」在日治時期後期,是主要負責管理台南地區山林的一個部門。兩年後「台南山林事務所」又再度改稱為「台南州產業部林務課」。第二次 世界大戰結束後的1945年底左右,「台南州產業部林務課」正式劃入當時國民政府林務局的隸屬管轄範圍,並改名稱為「台南山林管理所」。而1950年時, 林務機構再度大幅改制,改組為13個林區管理處。「台南山林管理所」更名為「楠濃林區管理處」,並接管原高雄山林管理所的旗山、六龜地區,岡山分所的旗 山、荖濃溪、部分的楠梓山溪事業區,以及原岡山治水區。後來「楠濃林區管理處」再改名稱為「台灣省林務局嘉義林區管理處台南工作站」,直到該工作站搬遷現 址,此建築物即由台南市政府接管至今,並陸續進行內部的整修工程,1989年,原台灣13個林區管理處簡併為8個,台南的「楠濃林區管理處」遭到裁撤的命 運。2001年整個原「台南山林事務所」古蹟的維修作業正式完成,2003年5月13日台南市政府公告原「台南山林事務所」為台南市的市定古蹟。目前主要 作為餐廳(一樓)與台南市孔廟文化園區的旅遊資訊中心(二樓)的空間使用,為台灣的古蹟再利用的重要成功案例之一。

綜合參考資料: